はじめに

近年、Difyやn8nをはじめとするローコード・ノーコードのアプリ開発ツールが注目を集めています。しかし、非エンジニアにとっては「どのツールを使えばいいか分からない」「どのようにワークフローを組めばいいか分からない」といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

そうした中、Google社からリリースされ、2025年10月に日本でも導入されたAIミニアプリ開発ツール「Opal」をご存知でしょうか。

Opalは、Google Labsが提供する新しい実験的ツールです。

プログラミングコードを一切必要とせず、プロンプトとAIモデルを用いてワークフローを組み上げ、簡易的なAIミニアプリを構築・共有できます。

このツールの最大の特徴は、「このようなアプリを作りたい」と自然言語で説明するだけで、AIがそのロジックを解釈し、視覚的なワークフローを自動で構築してくれる点です。

本記事では、この「Opal」の概要と基本的な使い方を紹介します。また、Difyやn8nなどの他のローコードアプリ開発ツールと比較して、どのようなメリット・デメリットがあるのかを解説していきます。

この記事の対象者

- アプリ開発初心者(ローコード開発を使ったことがない方)

- Opalについて興味はあるが、詳細を知らない方

- Dify・n8nとOpalとの比較を知りたい方

Opalの概要

Opalとは

Opalは、Google Labsが提供する「AIミニアプリ開発」のための実験的なノーコードツールです。その最大の特徴は、AIを活用した小規模なアプリケーション(ミニアプリ)のアイデアを、驚くほど簡単に「概念検証(PoC)」できる点にあります。

Difyやn8nとの決定的な違い

Opalを理解する上で重要なのが、「ミニアプリ」というポイントです。

従来のローコードツール(Difyやn8nなど)が、主にエンジニアやIT部門による「業務効率化」や「DX(デジタルトランスフォーメーション)」のための複雑なバックエンド自動化を目的としているのに対し、Opalは全く異なる思想で設計されています。

Opalの主なターゲットは、企画者やデザイナー、あるいは「AIでこんなことができたらいいな」と考えるすべての非エンジニアです。

両者の違いを簡単な表にまとめます。

| 観点 | Dify / n8n | Opal |

|---|---|---|

| 主な目的 | 業務効率化、DX、バックエンド自動化 | AIミニアプリのプロトタイピング、概念検証(PoC) |

| 主な対象者 | エンジニア、IT部門、開発知識のある担当者 | 非エンジニア、企画者、AIを試したいすべての人 |

| 複雑性 | 高機能・複雑なワークフロー構築が可能 | シンプル・ミニマルな構成に特化 |

| 構築方法 | ビジュアルエディタ(ノード接続) | 自然言語(対話形式) + ビジュアル編集 |

Opalの主な特徴

Opalが「夢のようなツール」と呼ばれる理由、そのすごさを4つの主な特徴に分けて解説します。

1. Google AIツールへの簡単なアクセス

通常、AIアプリを開発する際は、APIキーを取得・設定し、コードを呼び出す必要があります。

しかしOpalでは、「Gemini」をはじめとするGoogleの強力なAIモデルやツール群を、API呼び出しや煩雑な設定を必要とせず、デフォルトで利用できます。これにより、AI活用の技術的なハードルが劇的に下がっています。

2. 豊富なテンプレート(Remix機能)

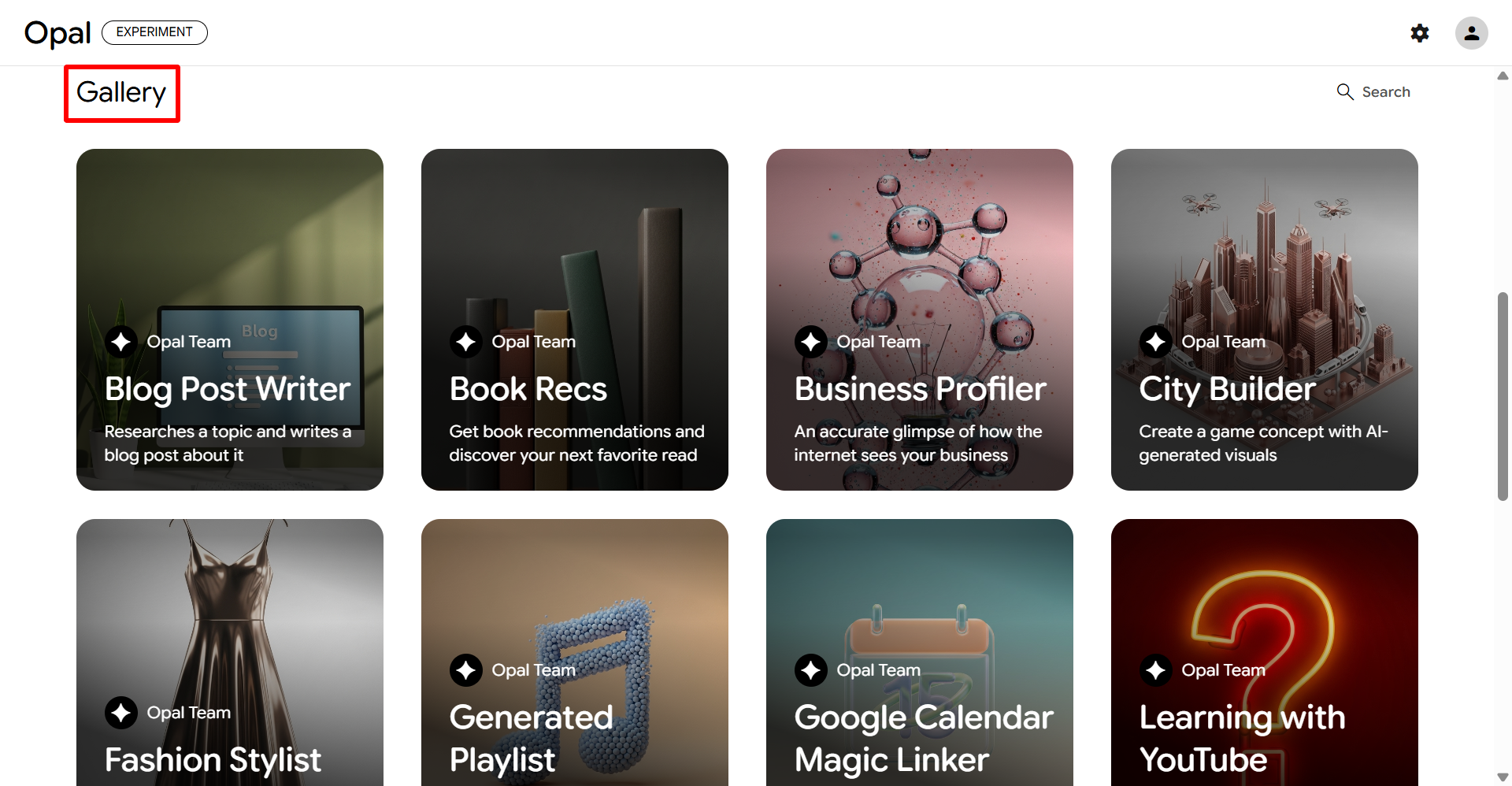

ゼロからワークフローを構築する必要はありません。Opalにはデモギャラリーに豊富なテンプレートが用意されています。

既存のテンプレートを自分のニーズに合わせて軽微な修正を加えるだけで(Remix)、すぐにオリジナルのミニアプリを作成できます。

3. 徹底したノーコードと視覚的な編集

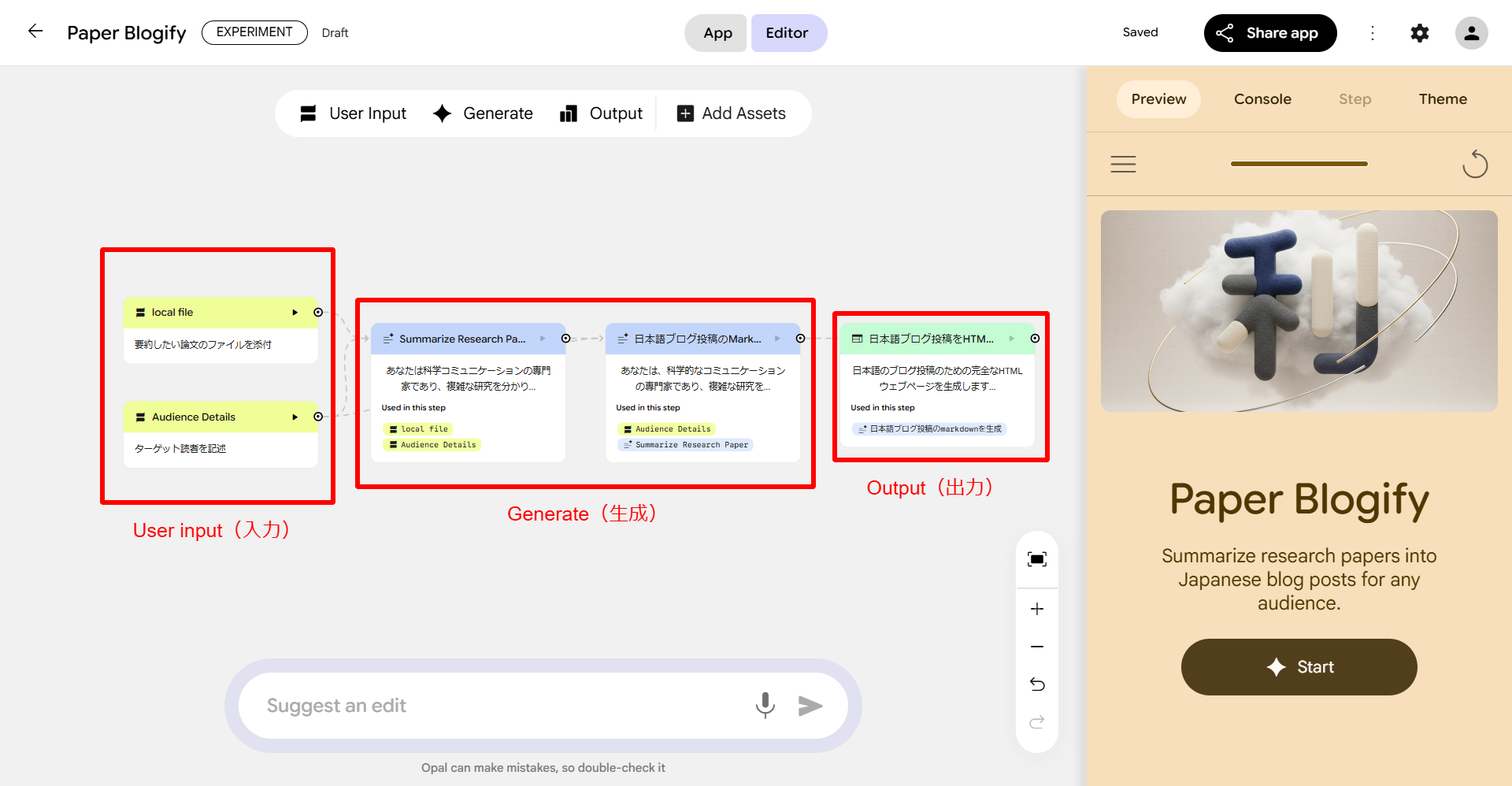

Opalは完全なノーコードツールであり、そのワークフローは視覚的に非常に分かりやすく設計されています。

基本構成は「入力(User input) → 生成(Generate) → 出力(Output)」といったミニマルな流れになっており、複雑な分岐やロジックに悩まされることなく、非エンジニアでも直感的に構築・編集が可能です。

4. 自然言語によるワークフロー構築

Opalの最大の強みは、プログラミング知識がなくても「作成したいアプリの詳細」を対話形式で説明するだけで、Opalがそのロジックを解釈しワークフローを自動で構築してくれる点です。

もし修正したい場合も、再度「このステップを追加して」と自然言語で指示するか、視覚的なエディタで直接ノードを調整することができます。

Opalの使い方

このセクションでは、実際にOpalを使う際にどのようなアプリ開発の手法があるのか解説します。なお、以下のサイトにアクセスしログインを済ませることで誰でも簡単に始めることができます。

Opalリンク:

ここから、具体的にOpalでどのようにミニアプリを開発していくのか解説していきます。

1. テンプレートを使用する

Opalに用意された豊富なテンプレートを無制限に使うことができます。「Gallery」に表示されたテンプレートの一覧から自分の目的にあったものを選択します。

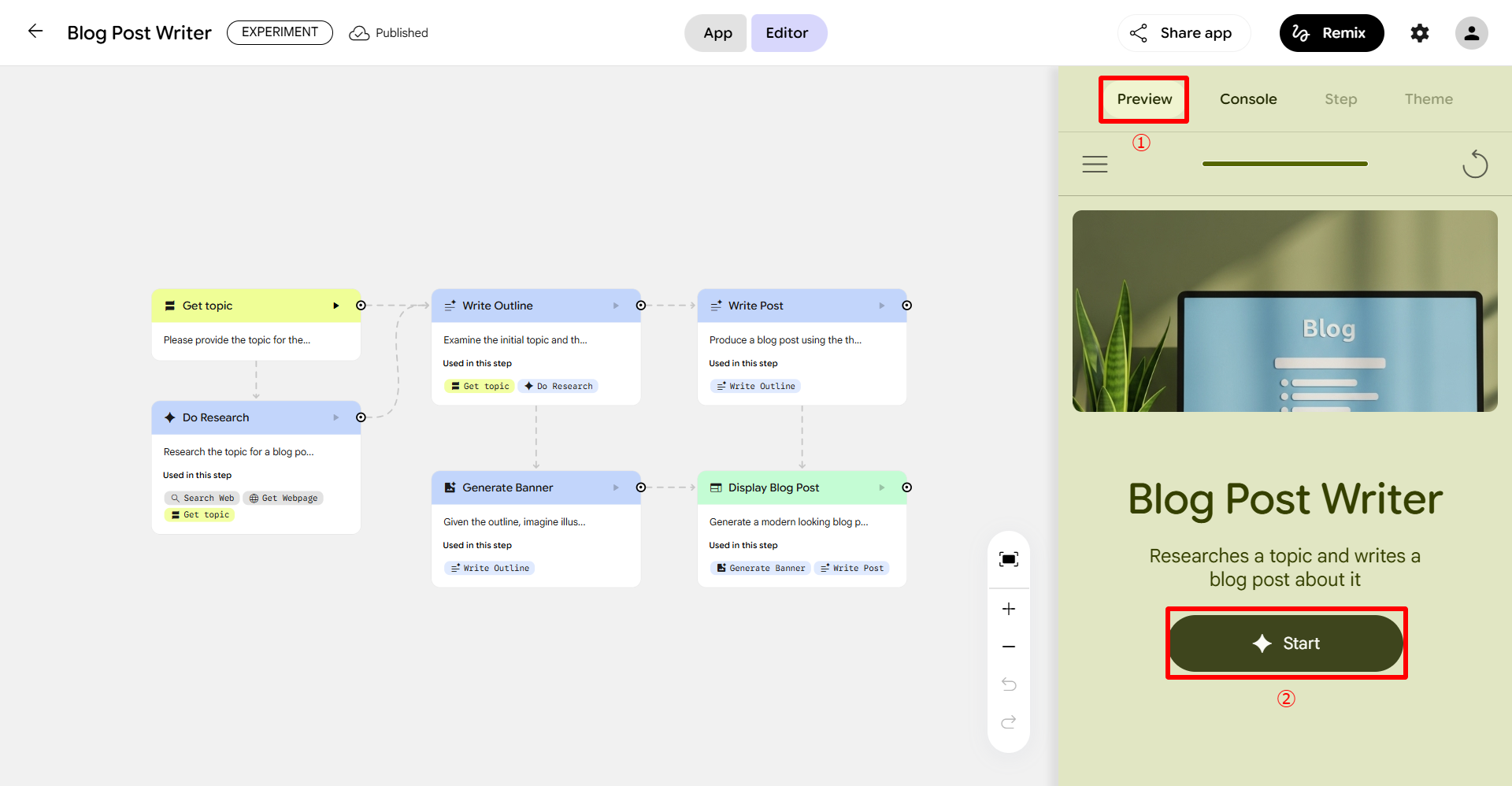

試しに「Blog Post Writer」を使用してみます。アプリを選択するとすでに必要なワークフローが構築されていることが確認できます。このアプリはブログのトピックを一つ入力することでリサーチをかけ、バナー画像を一つ生成しブログを執筆します。画面右側にある「Preview」から「Start」を選択することによって、実際に入力に対してアプリが動作することが確認できます。

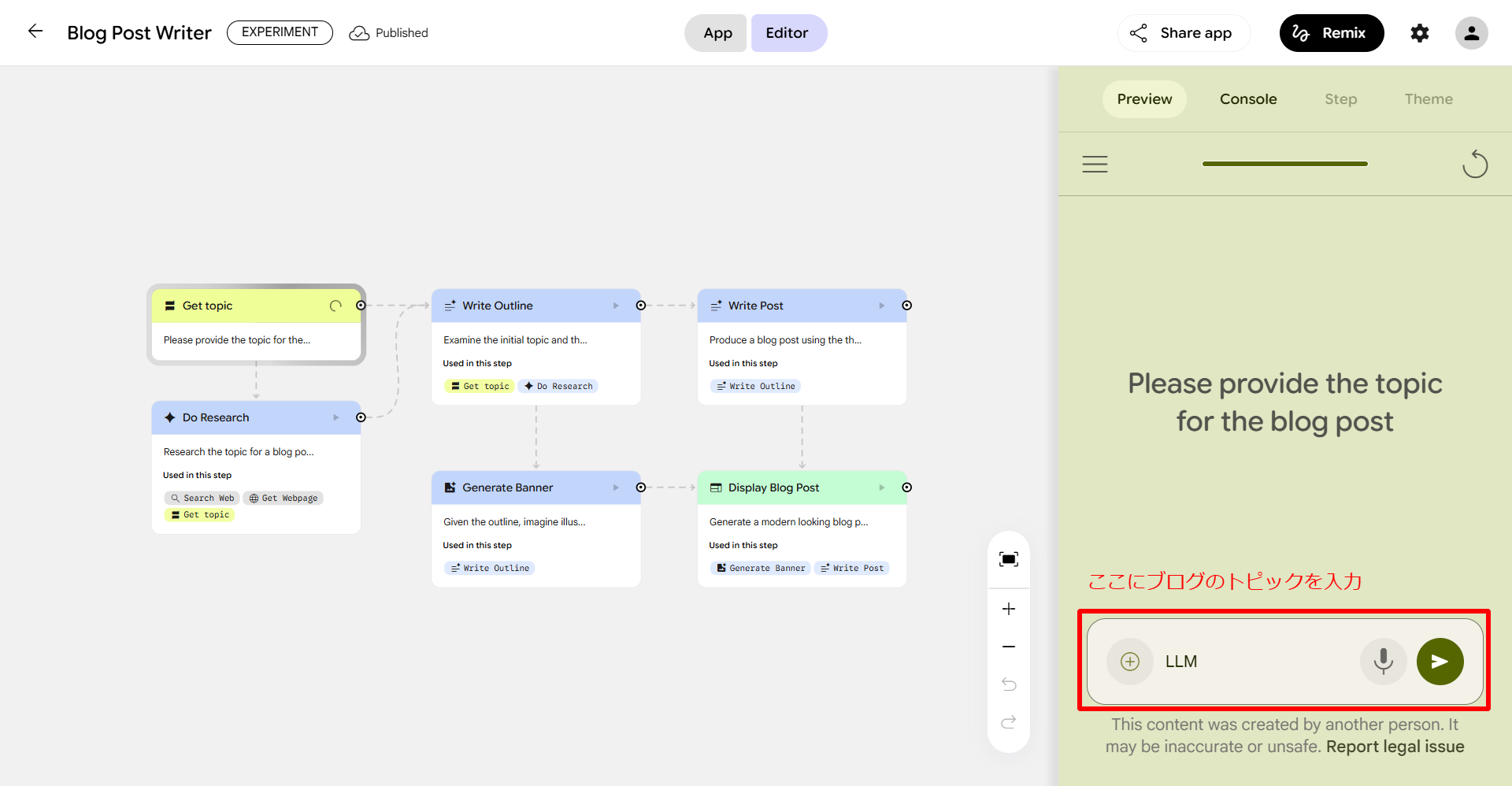

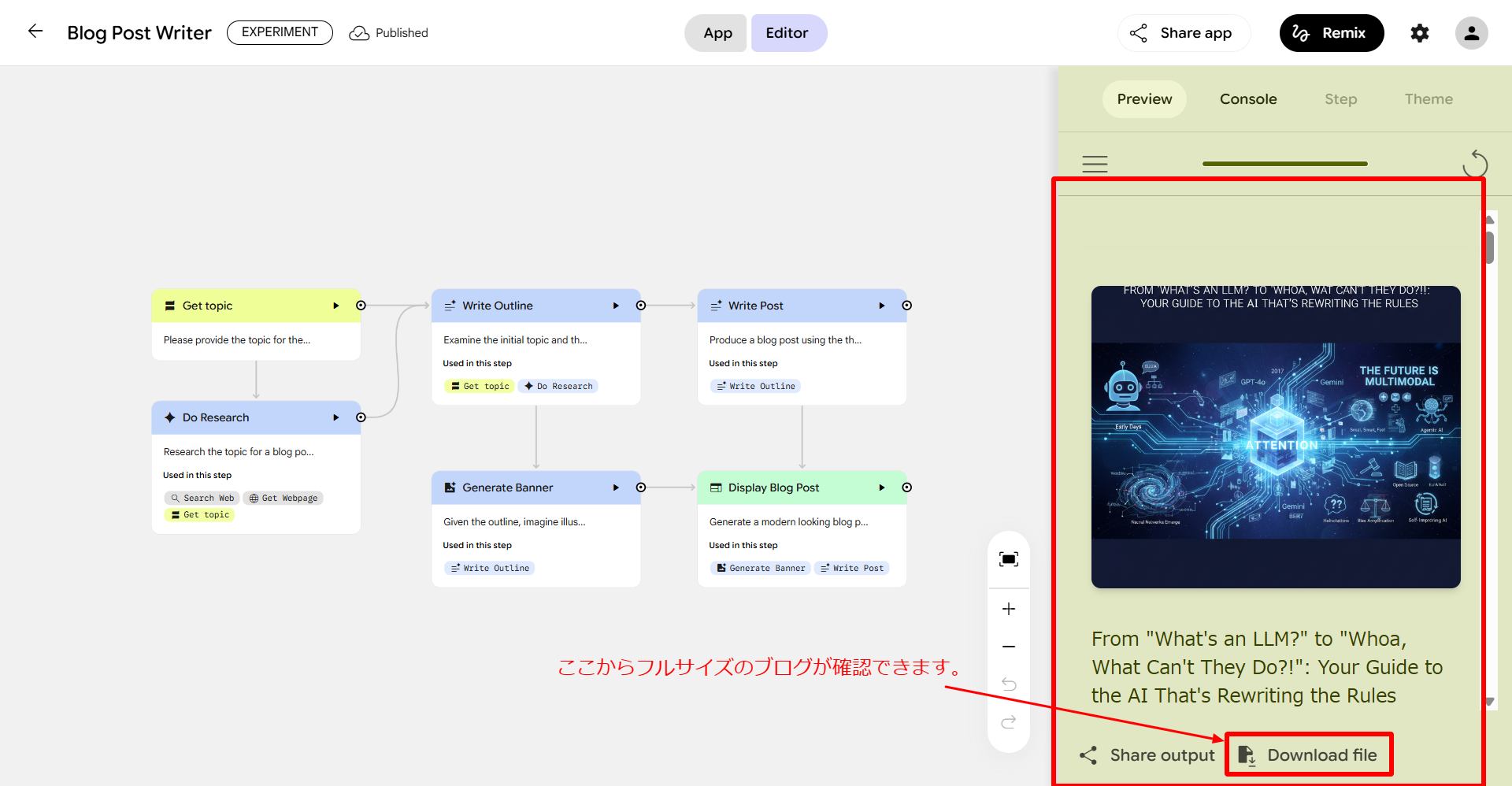

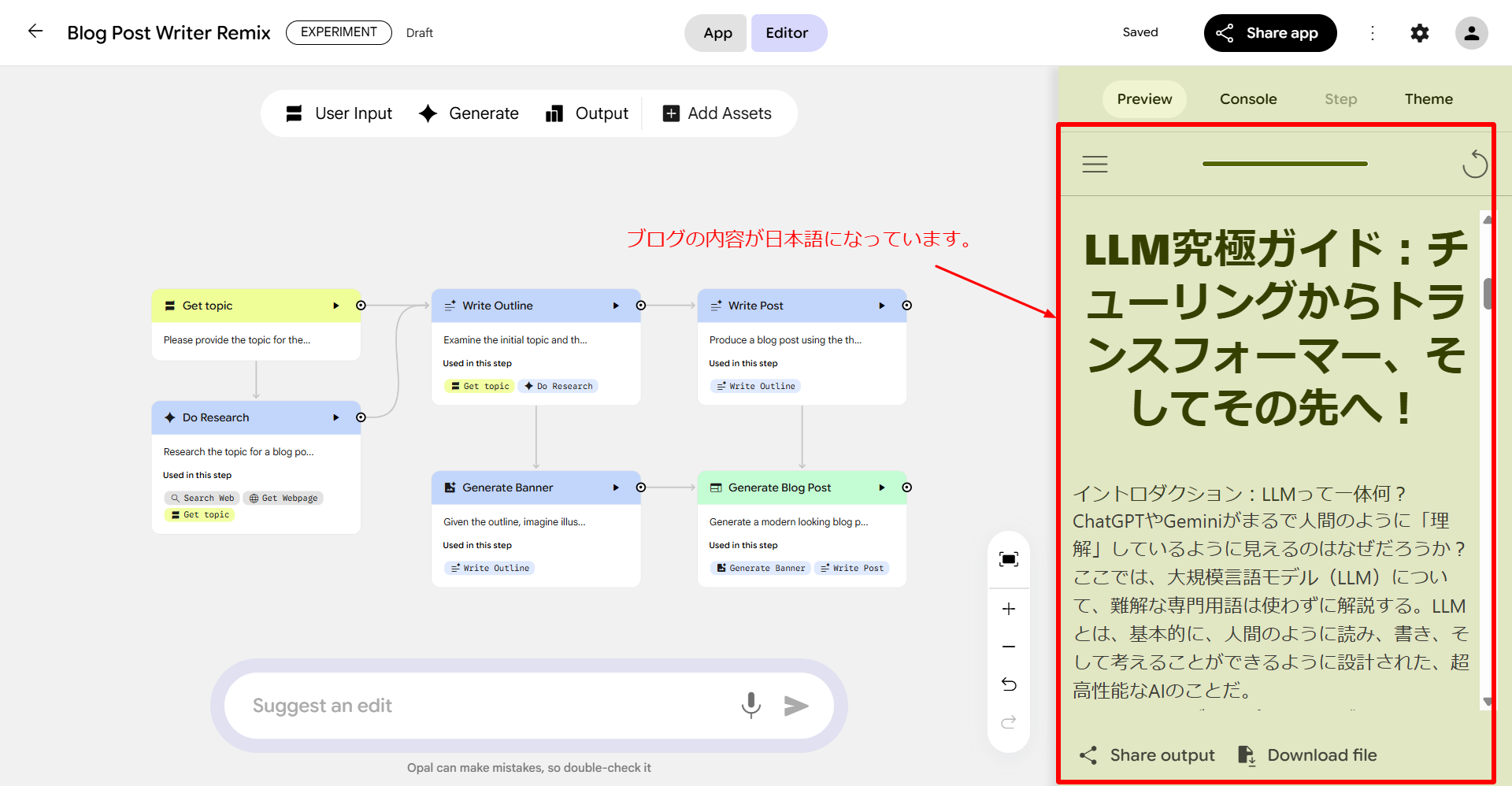

試しに入力画面に「LLM」と入力すると、LLM(Large Language Models、大規模言語モデル)についてのブログが執筆されることが確認できました。

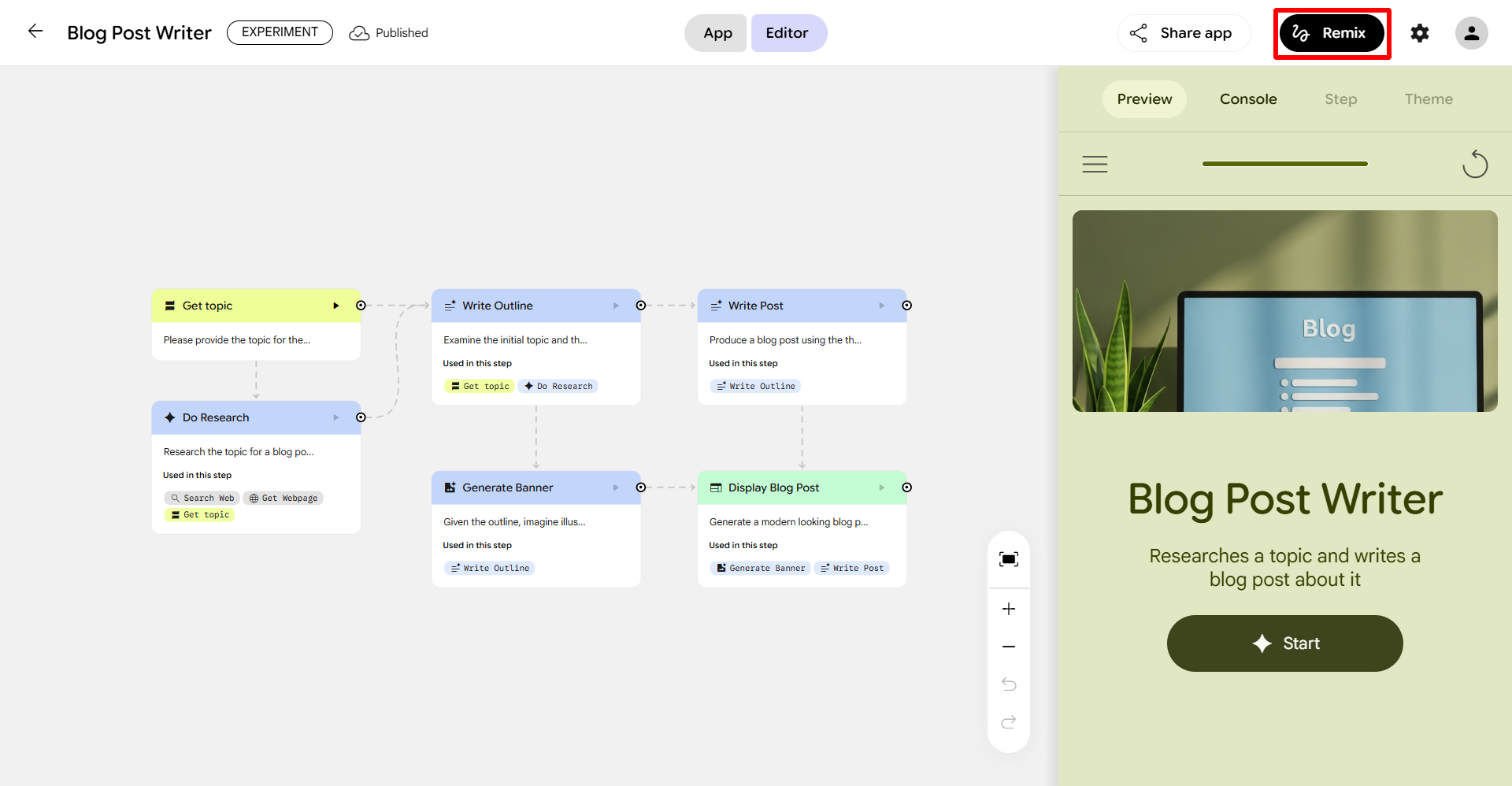

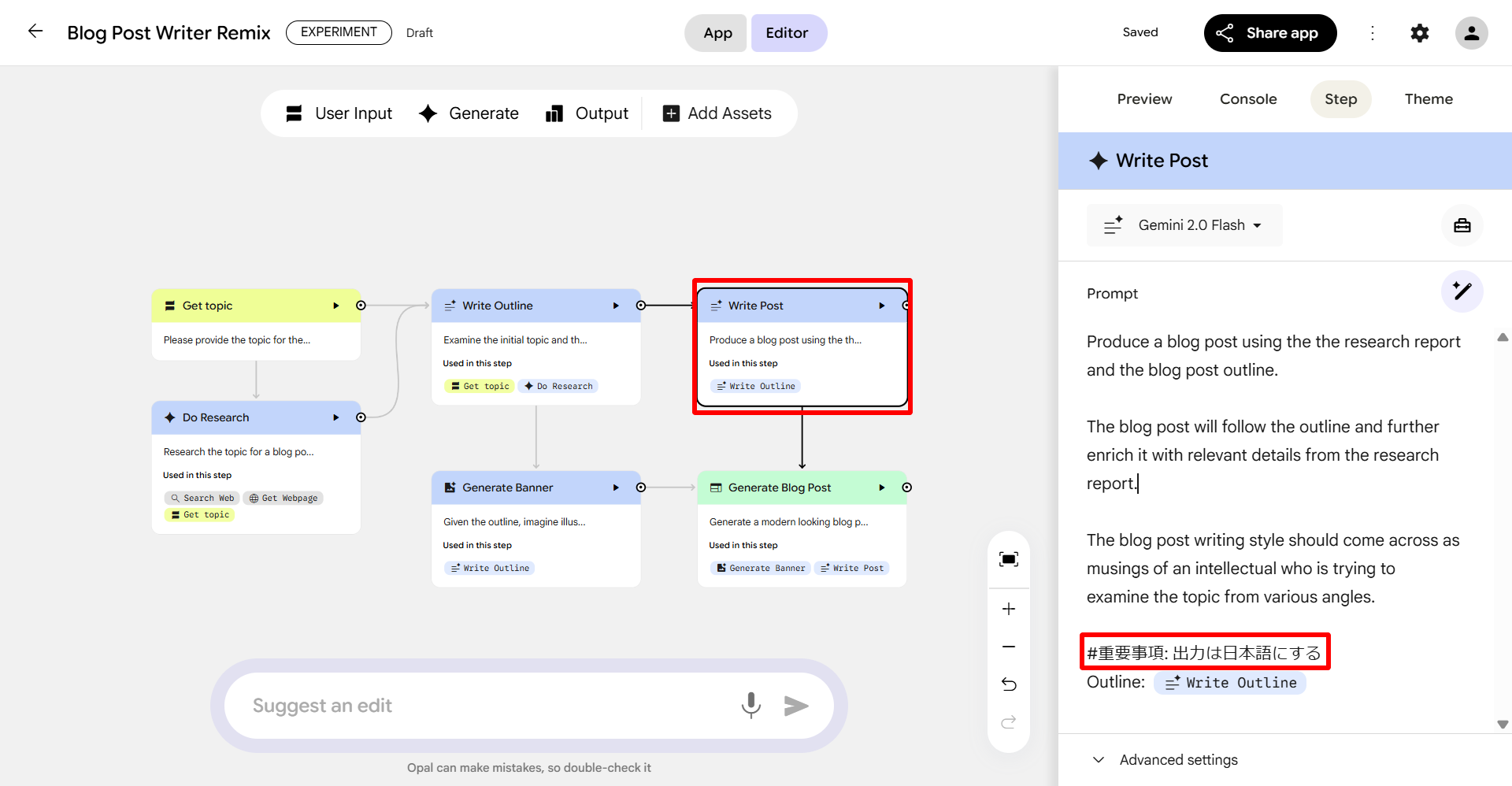

ここで、出力内容が英語だったり、自分好みのワークフローにマイナーチェンジしたい場合は、画面左上にある「Remix」を選択します。これによりワークフローの内容を変更したり、新たなブロックを加えるなどアプリの編集が可能になります。

ここで出力内容を日本語にするため、「Write Post」ブロックに、以下のプロンプトを追加します。

#重要事項: 出力は日本語にする

Opalではプログラミングが一切必要なくプロンプトを編集するだけで仕様を変えることができるのが大きな特徴です。「Generate Banner」ブロックでも同様のプロンプトを追加することによって、ブログの出力を日本語にすることができます。

2. 生成AIと対話形式でワークフローを構築する

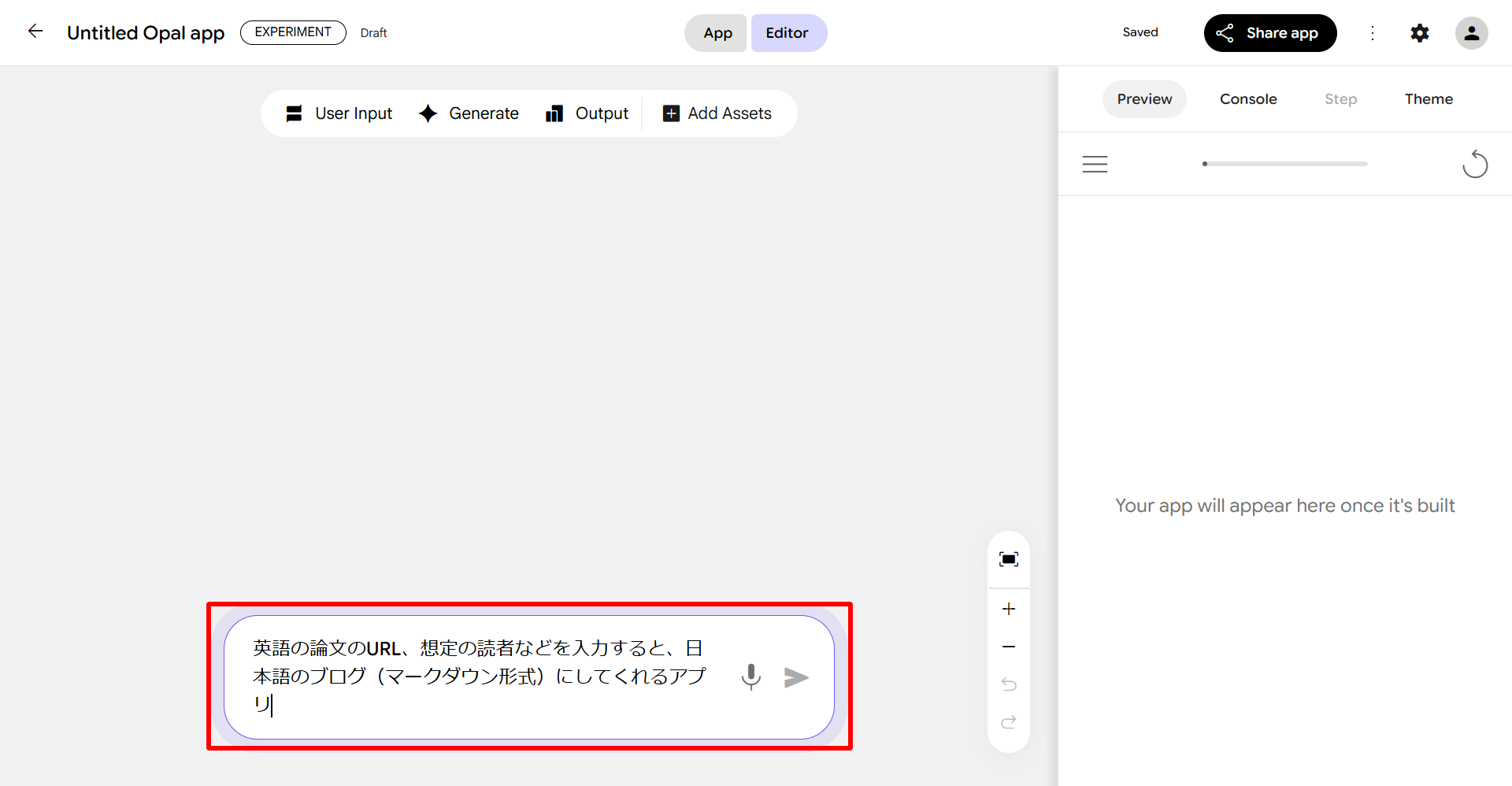

Opalではテンプレートを使用するほかに、生成AIに作りたいアプリの概要を指示するだけで、自動でワークフローを構築してくれます。ワークフローの構築方法として、デモを通して解説していきます。今回は以下のようなアプリを制作するとします。

Opalでのワークフロー構築手順は「以上の概要を生成AIに入力するだけ」でほぼアプリのひな型が完成します。以下の手順で詳しく説明します。

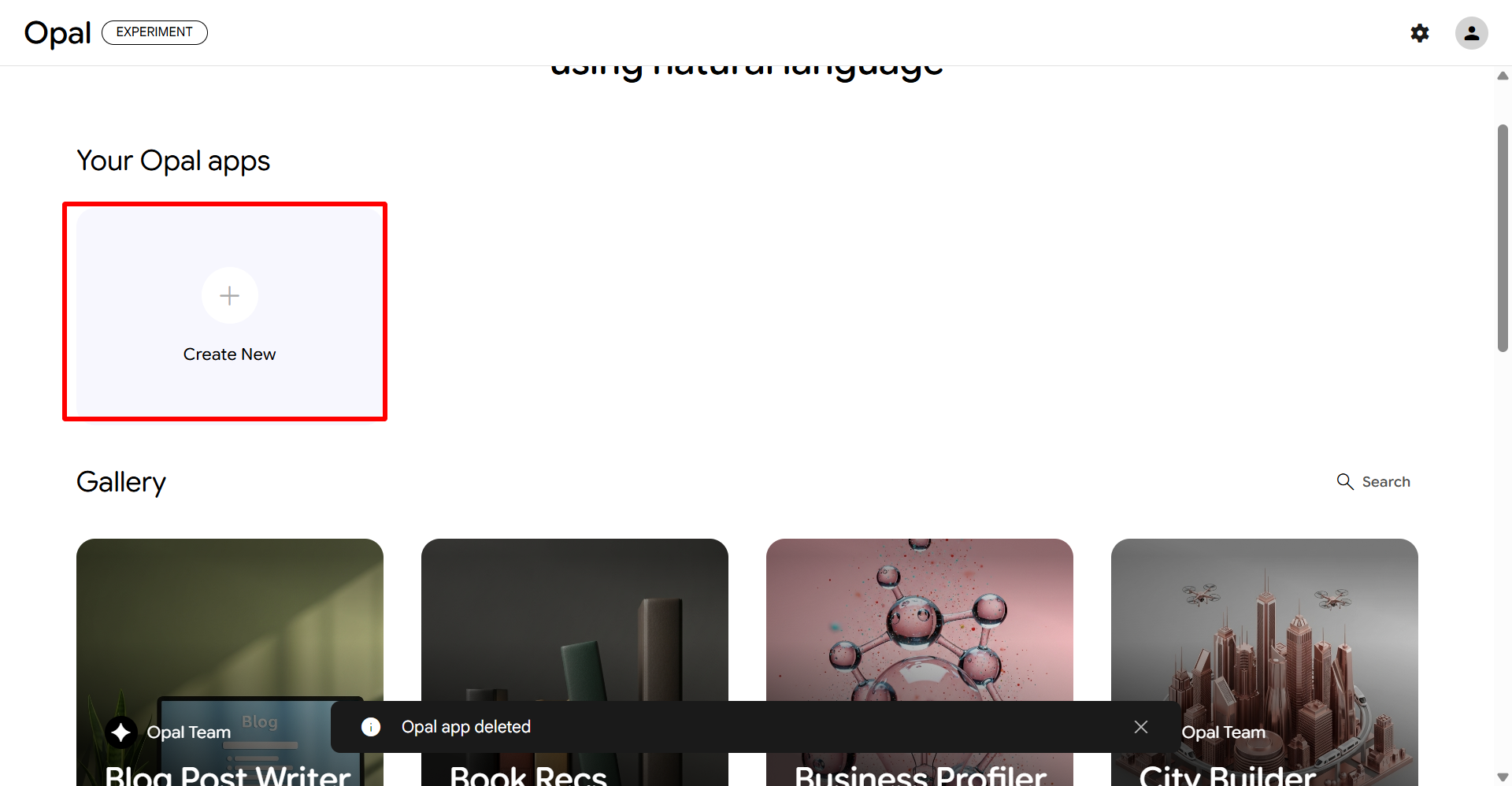

-

「Your Opal apps」から「Create New」を選択します。

-

上記のアプリの概要をそのままプロンプトとして入力します。

-

ワークフローが構築されました。ただ、このままだとブロックの内容が英語になってしまっているため、以下のようなプロンプトによって、各ブロックの内容を日本語に変換します。(一部変換されない可能性あり。)

-

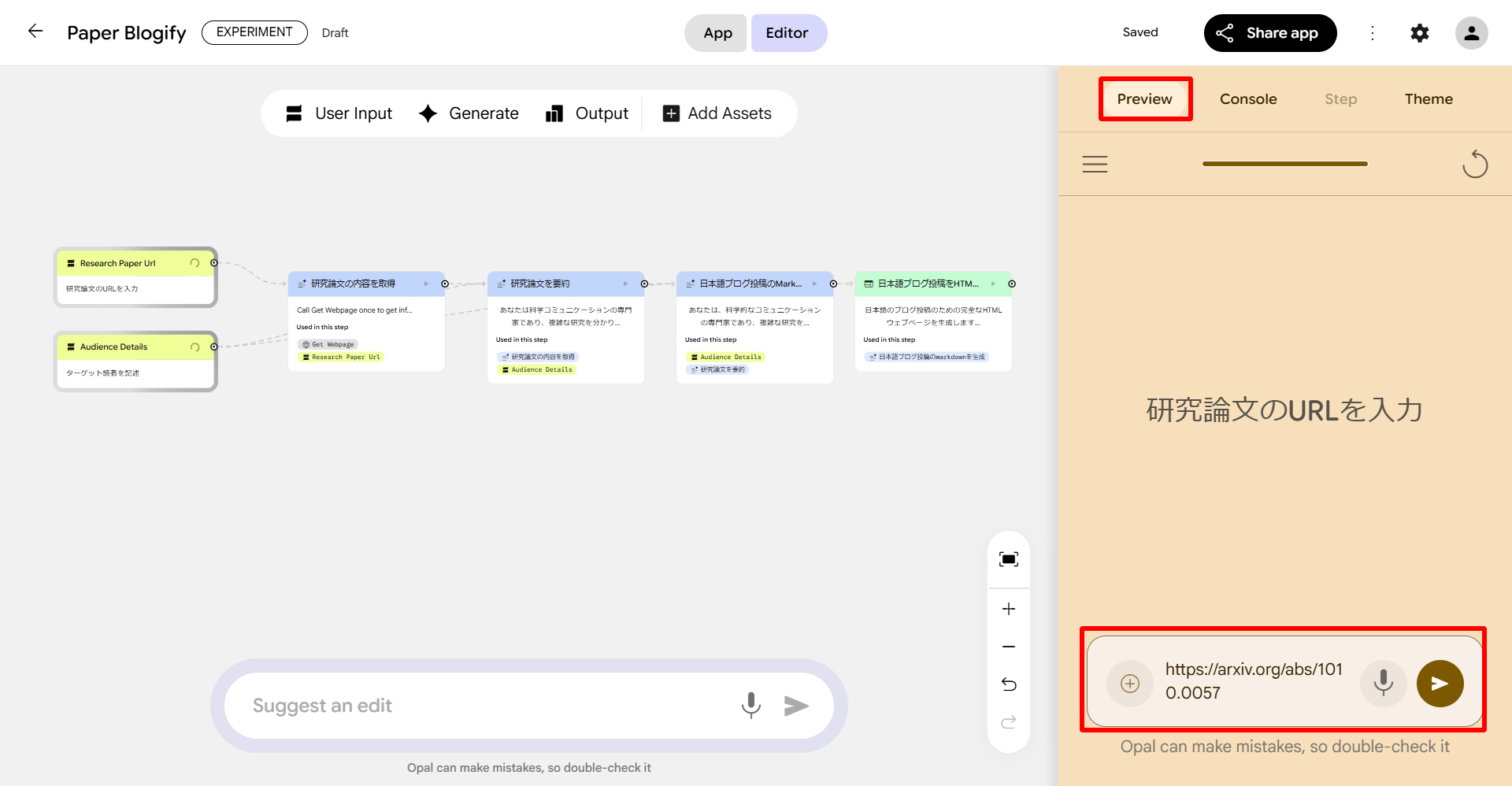

アプリが正常に動くかテストをしてみます。「Preview」から研究論文のURLと想定される読者を入力し、日本語のブログが出力されるか確認します。なお、今回の研究論文は「arXiv」から引用し、想定される読者を「大学生」とします。

-

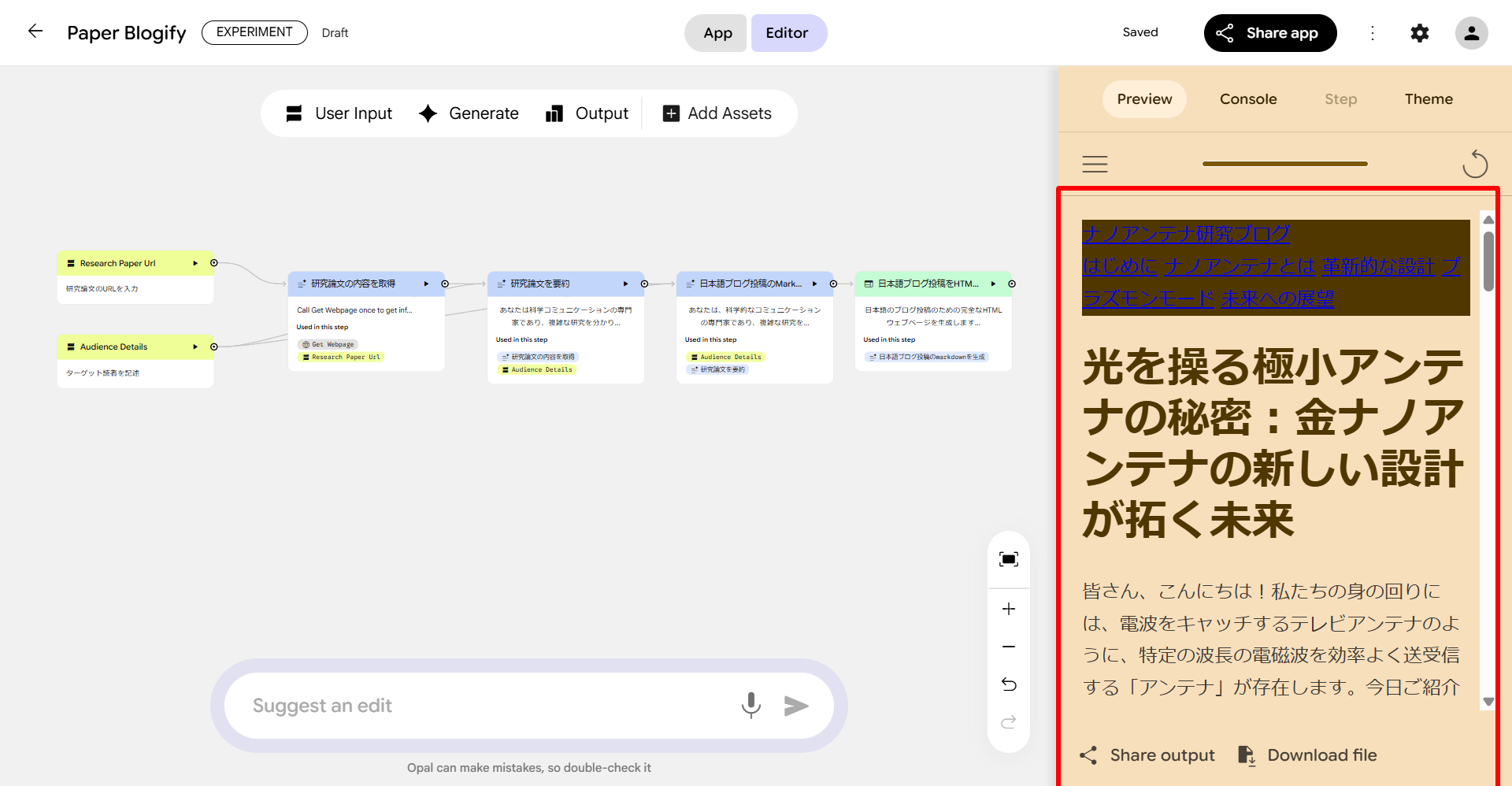

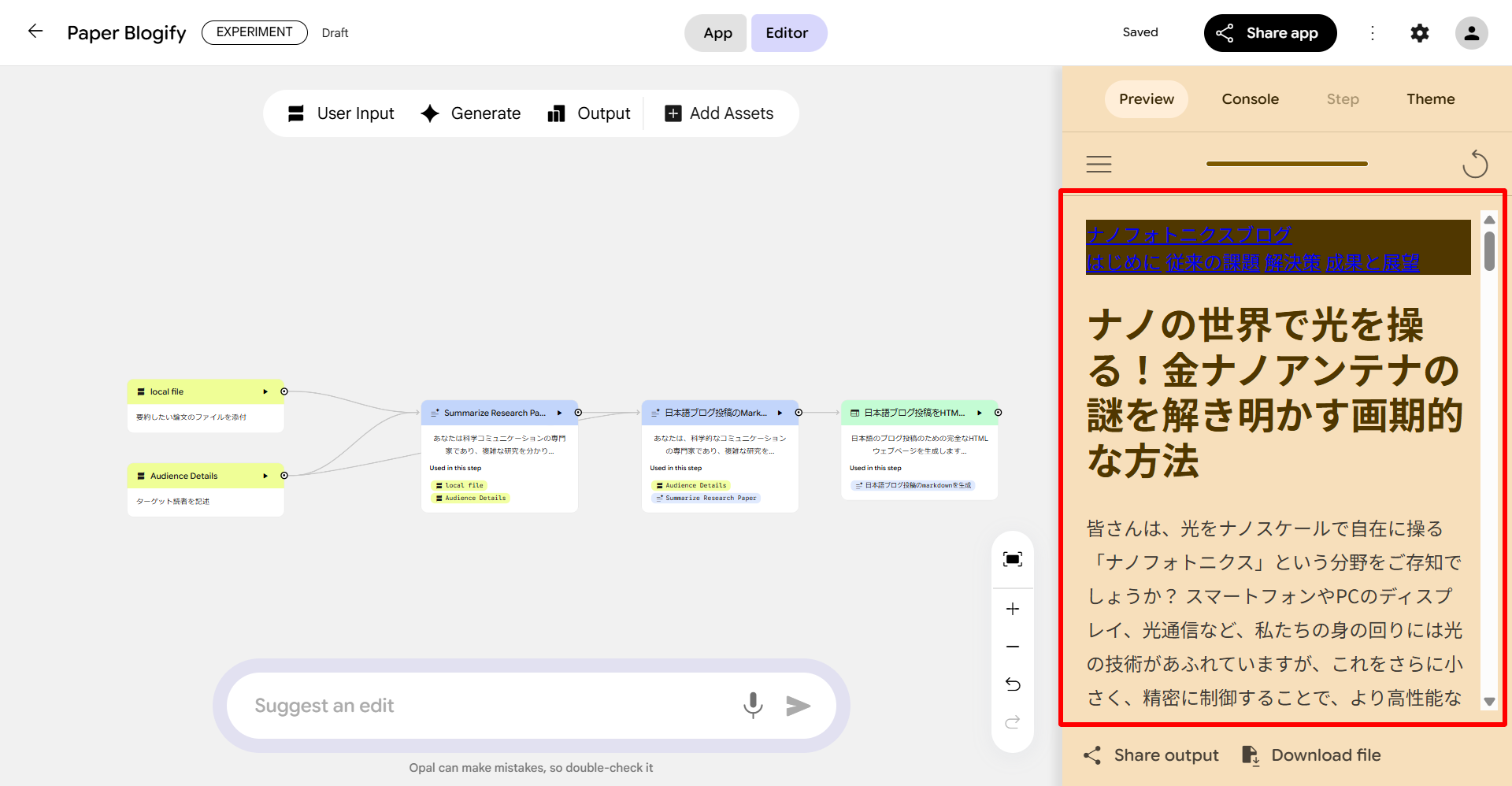

正常に日本語のブログが出力されていることが確認できました。

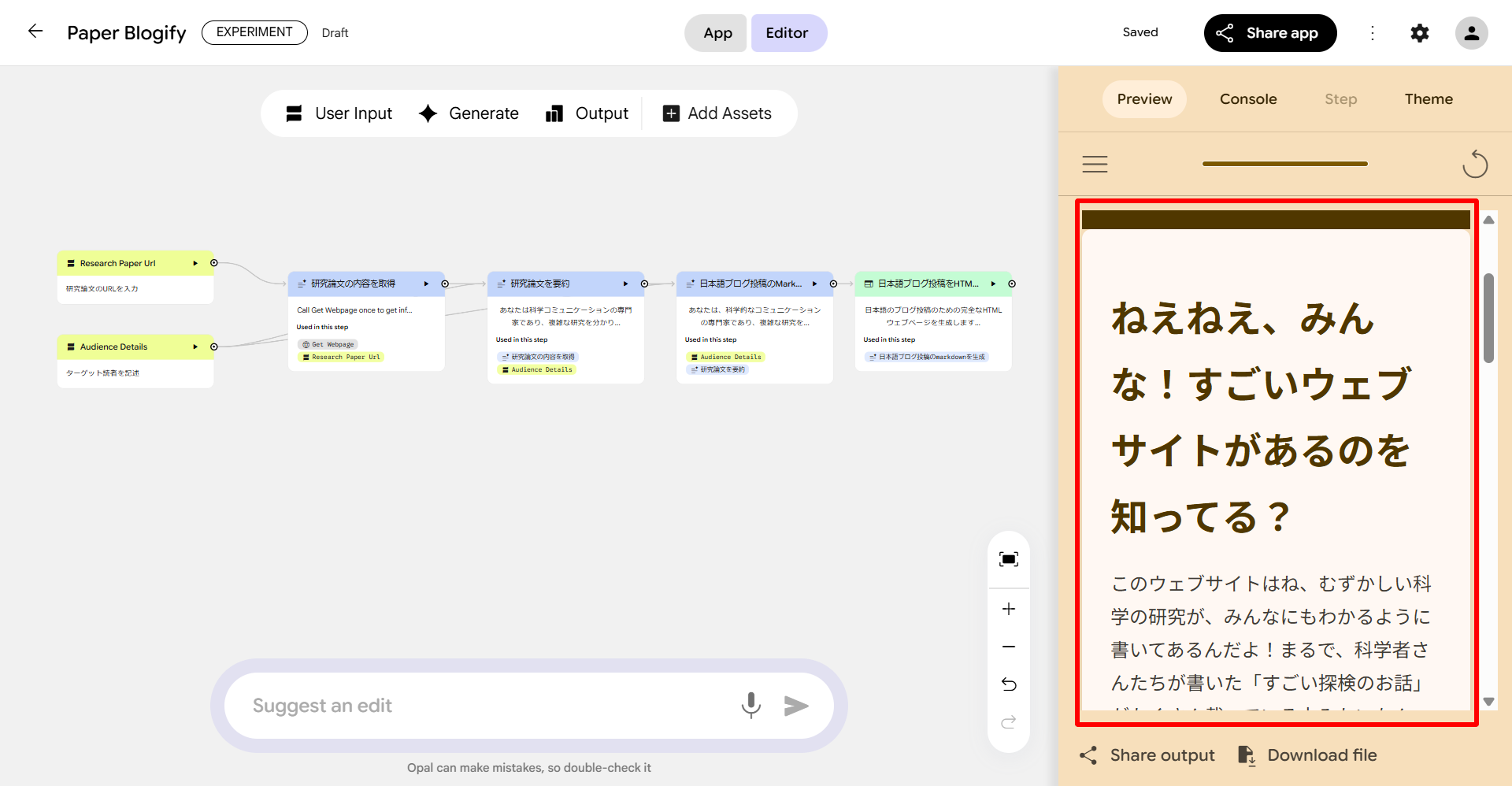

また、同じトピックに対しても想定の読者を「小学生」に変更することによって、小学生向けにブログが出力されます。想定の読者が入力として機能していることがわかります。

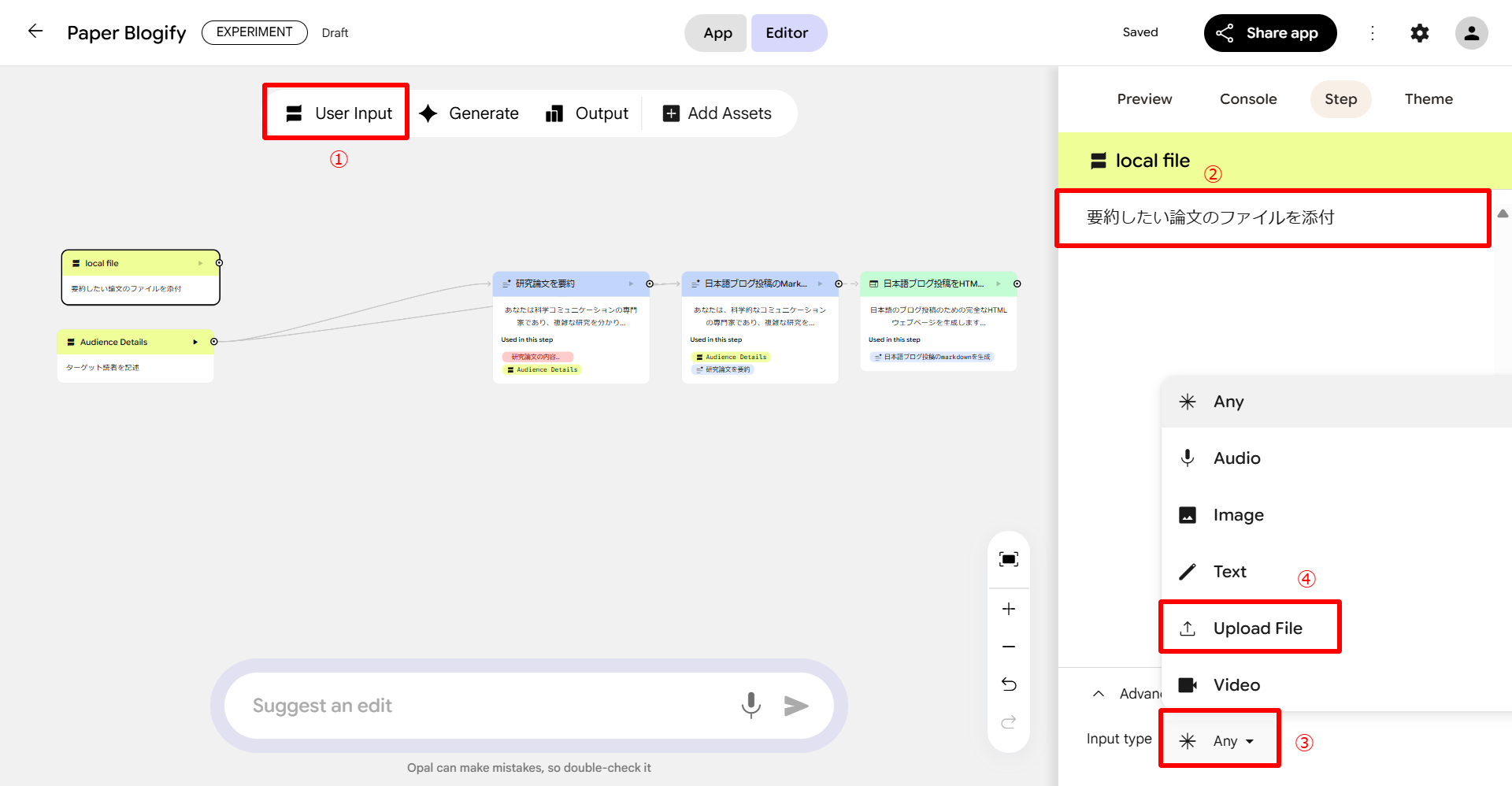

このようにOpalでは簡単にミニアプリを作成することができます。もちろん作成したワークフローに手動で微調整をすることもできます。具体例として研究論文の入力を「論文のURL」から「論文のローカルファイル(PDF)」に変更してみます。生成AIチャットにプロンプトを入力することでも変更できますが、今回は手動で編集してみます。

URLを入力にしている「Reserch paper Url」ブロックを削除し、「User input」から、新しい入力ブロックを生成し、説明文を指定します。そして、今回の想定では入力はPDFであるため、「Input type」を「Any」から「Upload File」に変更します。また、「研究論文の内容を取得」ブロックは入力のURLにアクセスし内容を要約するようなブロックなのでこれも削除しておきます。

対応している入力形式

入力形式 (ノード名) 概要 User Input ユーザーがテキスト(文字)を入力するための基本的な入力欄です。

(例: 「トピックを入力してください」)Upload file (Add Assets内) ユーザーが自分のデバイスからファイルをアップロードするための機能です。

(例: PDF、画像、テキストファイルなど)My Drive (Add Assets内) ユーザー自身のGoogleドライブからファイルを選択して入力(参照)するための機能です。 Drawing (Add Assets内) ユーザーがマウスやタッチで手書きの絵や図を入力できるキャンバス機能です。 YouTube (Add Assets内) YouTube動画のURLなどを入力(参照)するための機能です。

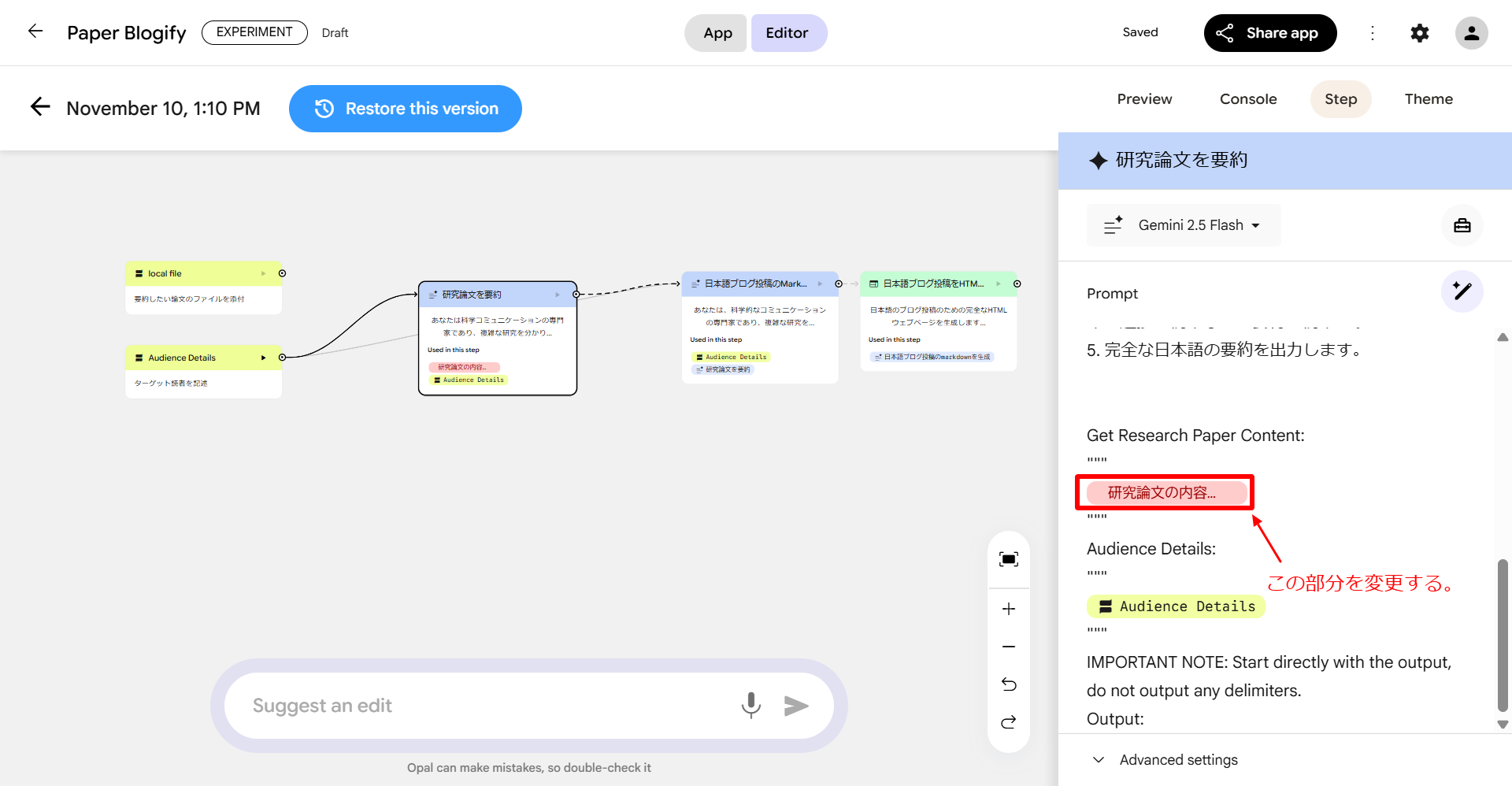

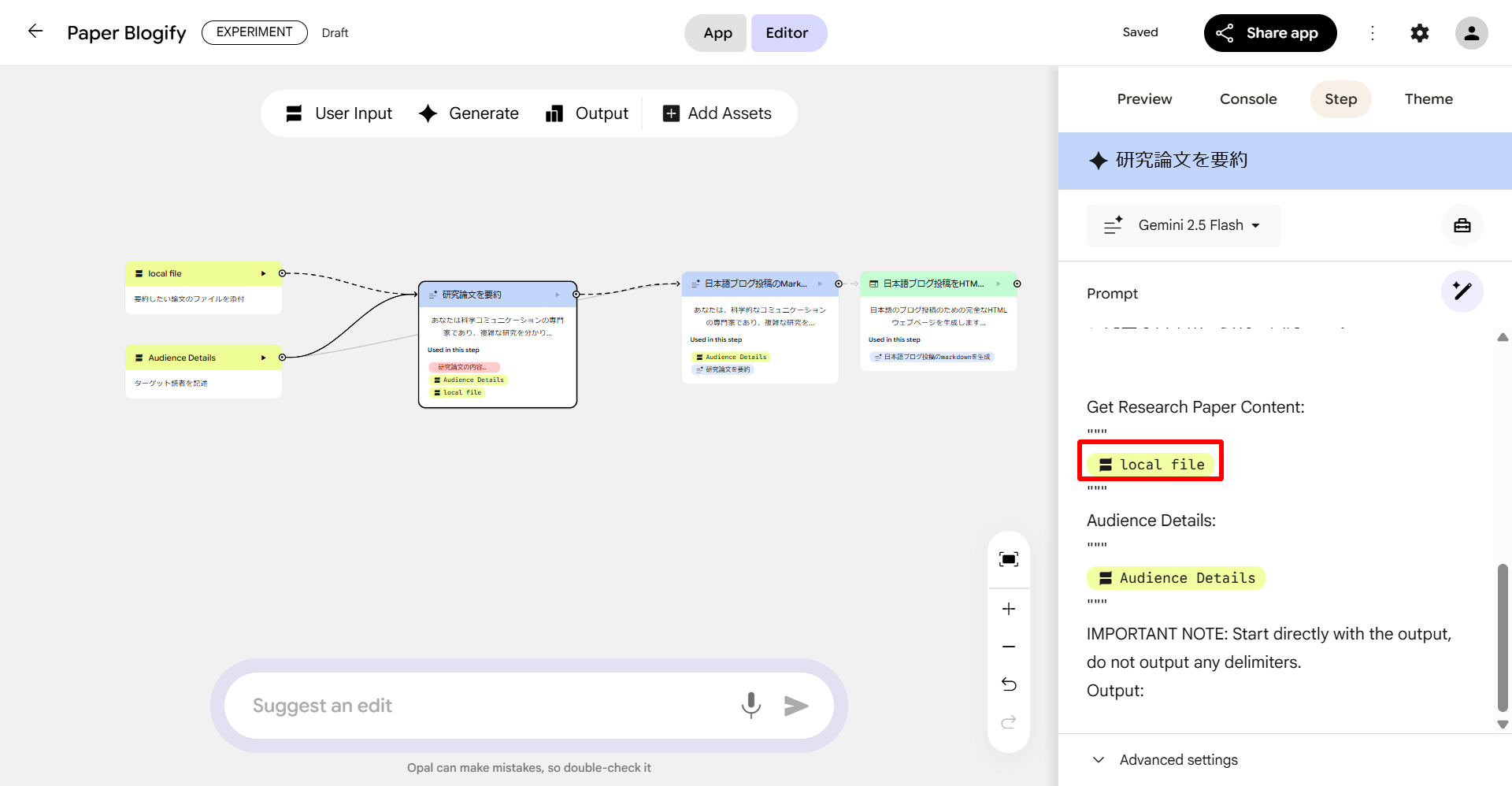

Generateの「研究論文を要約」ブロックを確認すると、入力「Get Research Paper Content」が「local file」を参照するように変更します。

以下のようになっていればOKです。

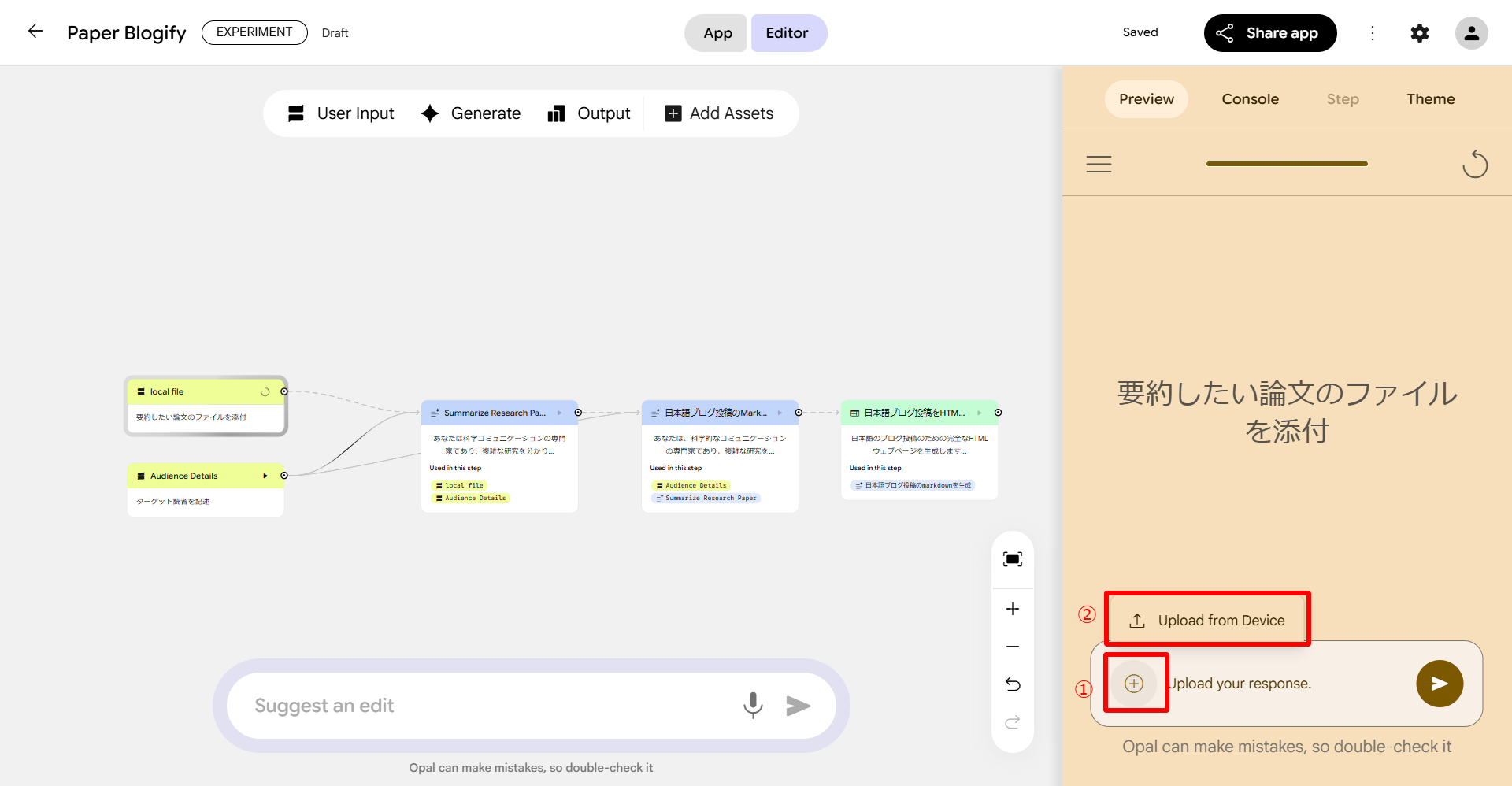

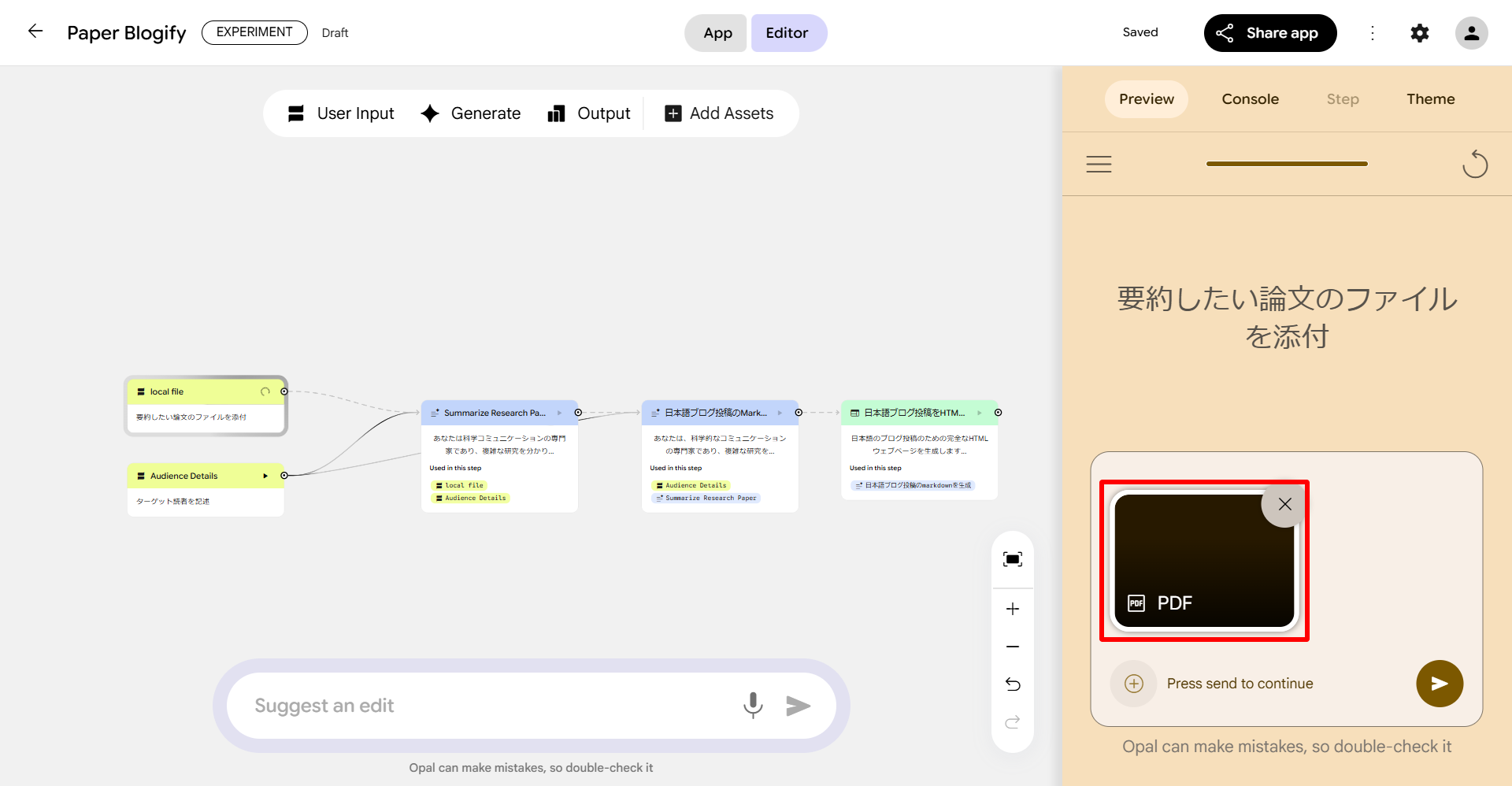

入力を変更した状態でワークフローが正常に動作することをテストします。入力に先ほどの論文をPDF形式でアップロードします。

想定の読者を入力すると、正常に論文の内容を反映したブログが確認できるため、入力が正常に動作していることがわかります。

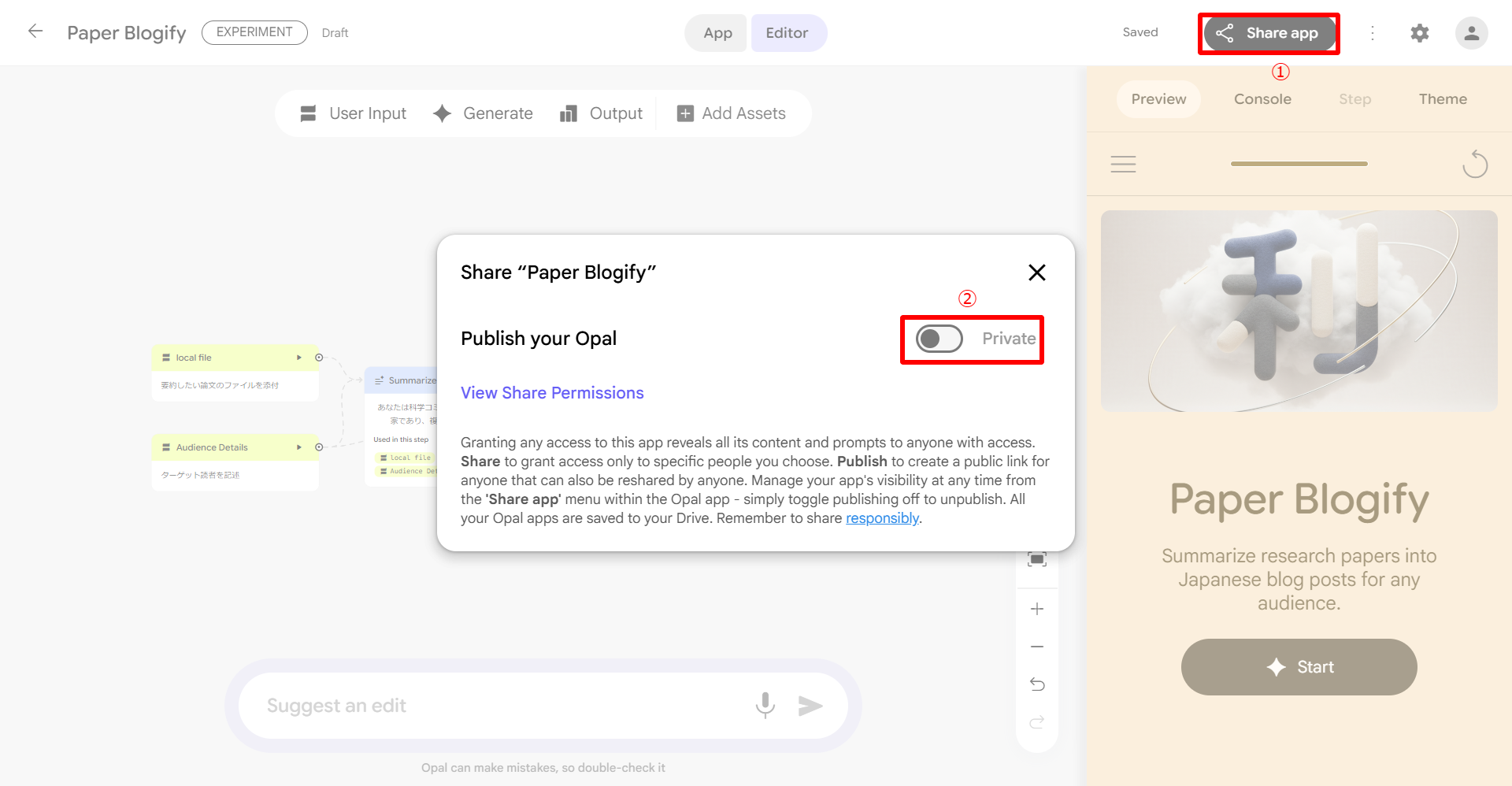

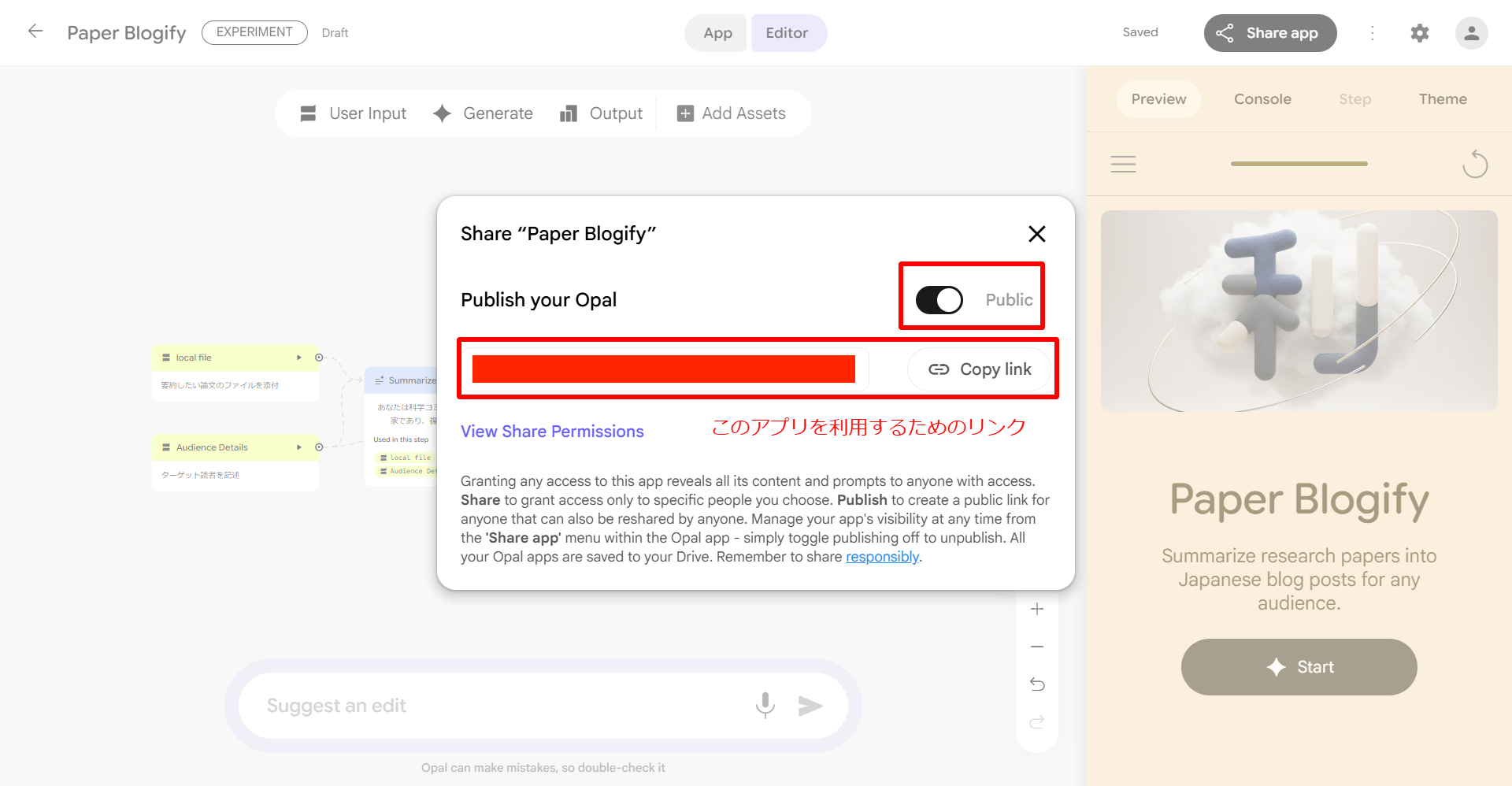

これで、ワークフローの構築は完了したため、アプリとして公開していきます。画面左上にある「Share app」を選択すると以下のような画面が表示されるため、「Private」を選択し、「Public」にします。

これでこのアプリのURLを知っている人は誰でもこのアプリを使用することができるようになりました。

Opalの課題

Opalは「AIミニアプリの概念検証(PoC)」ツールとして非常に強力ですが、Google Labsの実験的なツールという位置づけもあり、いくつかの課題や限界点が存在します。

本番業務で利用する上で、特にDifyやn8nなどの既存ツールと比較して注意すべき点を解説します。

1. API非対応と外部埋め込みの制約

Opalには、現時点で外部サービスからOpalを呼び出すためのAPI制御が存在しません。

これは、作成したミニアプリを既存のWebサイトや社内ポータルに「埋め込む」といった使い方ができないことを意味します。Opalのアプリは、あくまでブラウザ上で単体で実行することが基本的な使い方となります。

2. 定期実行(スケジュール実行)機能の欠如

Opalのミニアプリは、ユーザーがブラウザを開いて手動で操作(実行ボタンを押すなど)しないと呼び出すことができません。API制御もできないため、現時点では定期実行に対応していません。

これは、Difyやn8nと比較すると大きな違いとなります。

| ツール | 定期実行の方法 |

|---|---|

| Opal | 不可(手動実行のみ) |

| n8n | 可能(標準機能)「スケジュールトリガー」で日時指定。「Cron式」による高度なカスタマイズ(例:平日の営業時間のみ)も可能。 |

| Dify | 可能(外部連携)Dify自体に機能はないが、APIを公開できるため、外部のスケジューリングサービス(例:Google Cloud Scheduler)からAPIを叩くことで定期実行が可能。 |

3. 自然言語(プロンプト)構築の曖昧さ

Opalの最大の特徴である「自然言語でのワークフロー構築」は、時として課題にもなります。

-

解釈のズレ:

AIが開発者のプロンプト(指示)を、意図したものと異なるロジックで解釈してしまう可能性があります。 -

エラーの特定:

意図通りに動かない場合、どこが問題か特定しにくいケースがありました。

ただし、この点は最近のアップデートで改善されています。「ステップ単位のデバッグ機能」や「エラー内容の即時表示」が追加され、各ブロックでの入出力を確認し、エラー箇所を特定しやすくなっています。

4. 外部ツール連携の制約とロジックの限界

Opalは、あくまでGoogleのエコシステム内でAIミニアプリを素早く作ることに特化しています。

-

連携はGoogleサービスが中心:

Opalで連携できるのは、Gemini、Googleドライブ、GoogleドキュメントといったGoogleが提供するツール群が中心です。 -

サードパーティAIとの連携不可:

現時点では、OpenAIのGPTシリーズやAnthropicのClaudeといった、Google外のAIモデルや外部サービスとのAPI連携はサポートされていません。 -

複雑なロジック制御:

Opalは非エンジニア向けに「シンプルさ」を優先しているため、高度に専門化されたワークフローや、複雑な条件分岐・エラー処理(リトライなど)を組み込む制御には限界があります。

補足(「Google Workspace Flows」との違い)

日常的なタスクを自動化する「Google Workspace Flows」

Opalについて調べていると、Googleが提供するもう一つの自動化ツール「Google Workspace Flows」の存在に気づくかもしれません。

Google Workspace Flows(GWF)はGoogle Workspace内の定型業務を自動化することに特化したノーコードツールです。

Gmail、Googleドライブ、スプレッドシート、カレンダーなどのWorkspaceアプリ同士を連携させ、日々の反復的なタスクを自動化するために使われます。

使用例:

- Gmailで受信した請求書PDFを自動でドライブの特定フォルダに保存する。

- Googleフォームの回答をスプレッドシートに転記し、担当者にチャット通知を送る。

スタートガイド

Opalとの使い分け

どちらもGoogleが提供するノーコードツールですが、その目的とユースケースは明確に異なります。

-

Opal (AIミニアプリ開発)

- 目的: 「AIを使って新しいアイデアを形にする」(プロトタイピング / PoC)

- ユースケース: 本記事で紹介した「論文要約アプリ」や「ブログ記事ライター」のように、新しいツールをゼロから作る。

-

Google Workspace Flows (業務自動化)

- 目的: 「既存の業務フローを効率化する」(定型タスク自動化)

- ユースケース: アプリ間のデータ連携を主役にして、既存の反復作業を自動化する。

また、Opalの課題として挙げた「定期実行」や「トリガーによる自動実行」は、まさにこの「Google Workspace Flows」が得意とする領域ですね。

こちらのツールについても機会があれば詳しく調査し、改めてブログでご紹介したいと思います。

おわりに

本記事では、Google Labsが提供する新しいAIミニアプリ開発ツール「Opal」について、その概要からDifyやn8nとの比較、そして現状の課題までを解説しました。

Opalは、複雑な業務自動化を目指す従来のローコードツールとは一線を画し、「AIを使ったアイデアを、非エンジニアが最速で形にする」ことに特化した画期的なツールです。

もちろん記事中で触れたように、API連携や定期実行ができない点、アクセス制御が限定的である点など、本番の業務システムとして利用するにはまだ多くの課題があります。

しかし、「AIでこんなことができたら面白いな」というアイデアの概念検証(PoC)を行うツールとしては、Opalは現在最もシンプルで強力な選択肢の一つです。

この記事が、皆さまのAIミニアプリ開発の第一歩としてお役に立てば幸いです。